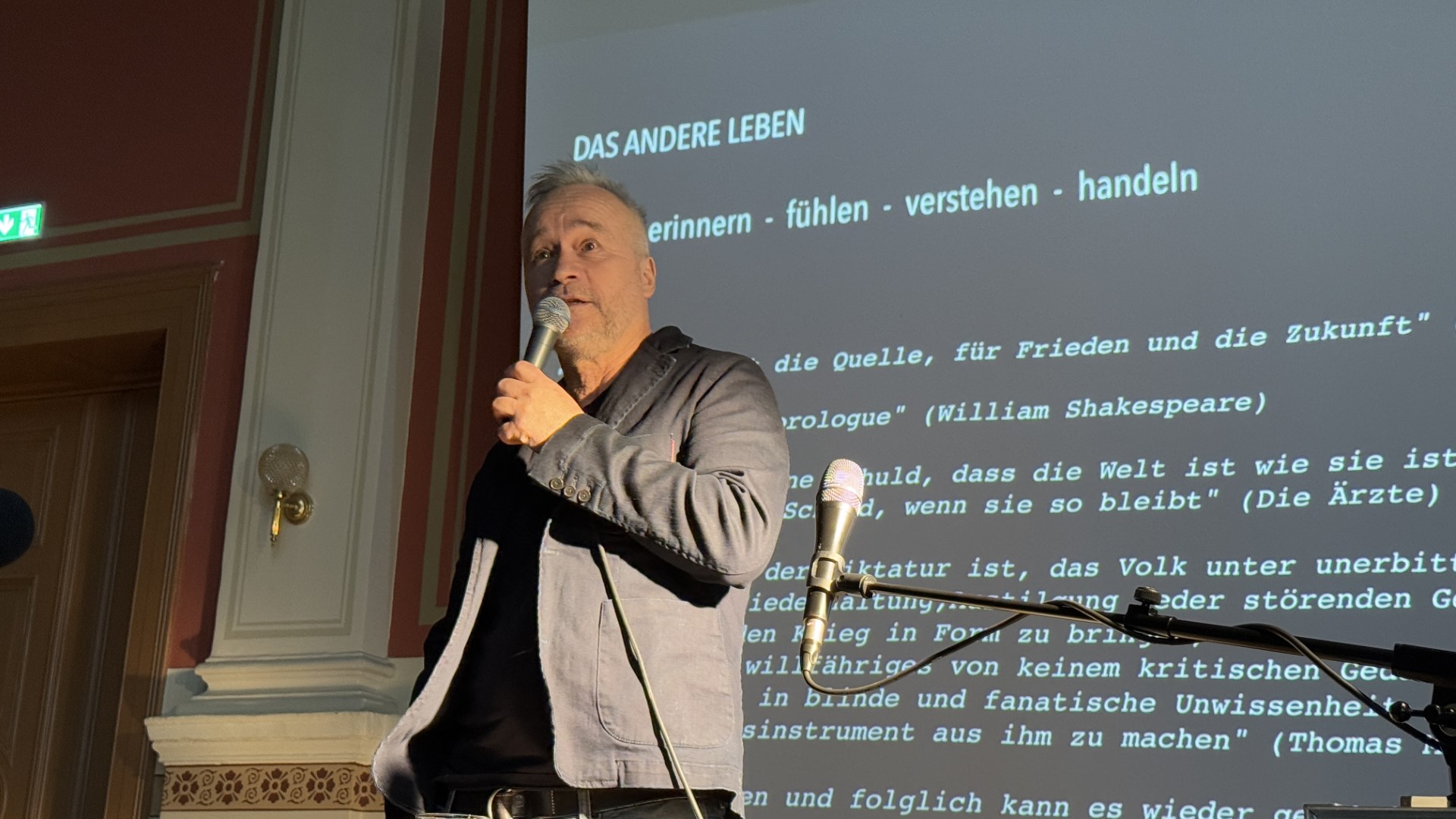

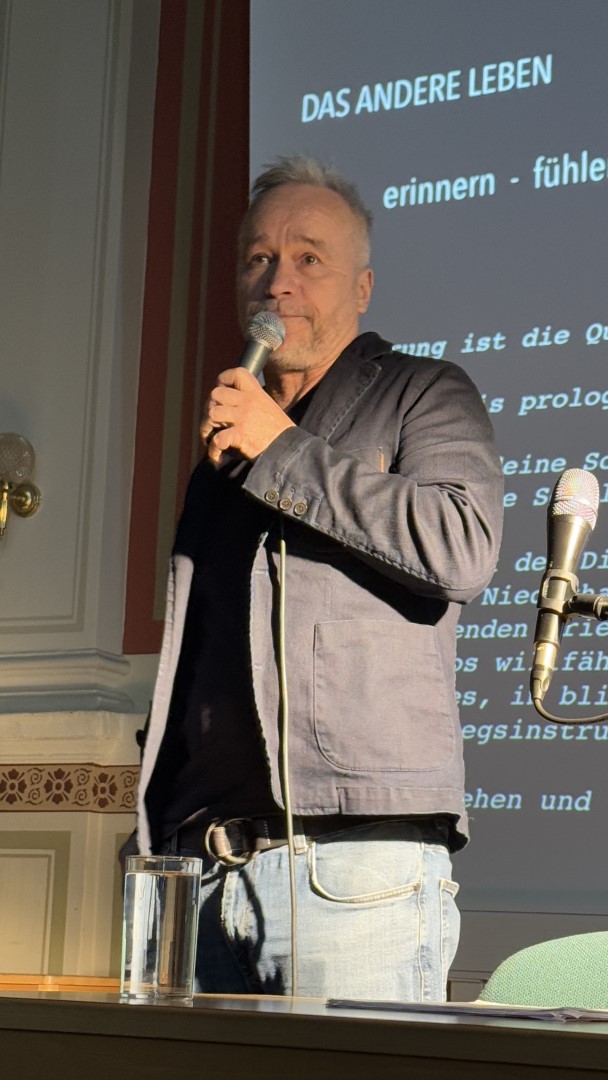

Live-Hörspiel „DAS ANDERE LEBEN“ an der IGS Am Steintor: „Damit solche Fehler nicht nochmal passieren, dass man Menschen einsperrt und tötet“

Wenn rund 80 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen gemeinsam in einer Aula sitzen, ist es normalerweise lebhaft und laut. Anders war es am vergangenen Montag an der IGS Am Steintor in Halle (Saale). Thomas Darchinger, Tatort-Schauspieler und Synchronsprecher, las in seinem Live-Hörspiel „DAS ANDERE LEBEN“ mehr als eine Stunde lang aus der Autobiografie von Solly Ganor, einem KZ-Inhaftierten und Holocaust-Überlebenden. Ganor kam im August 1944, im Alter von 16 Jahren, gemeinsam mit seinem Vater aus Litauen in das KZ Stutthoff bei Danzig und von dort weiter in ein Außenlager des KZ Dachau bei München. In seiner 1995 erschienen Autobiographie verarbeitet Ganor die Erlebnisse seiner Jugend und beschreibt diese sehr plastisch und detailliert.

Darchinger spricht in seiner Einleitung von Arnold Schwarzenegger, der sich einmal zum Begriff „Loser“ geäußert habe. Ein Loser sei jemand, der die Schuld immer nur bei anderen suche. Vor rund 90 Jahren habe es schon einmal einen Mann gegeben, der andere für den schlechten Zustand des Landes verantwortlich gemacht habe. „Diktaturen funktionieren immer so, dass der Diktator die Schuld an Problemen am liebsten einer Bevölkerungsgruppe gibt. Der Feind, der an allem Schuld ist“, so Darchinger. Mit der Schuldzuweisung für alle Probleme an eine Bevölkerungsgruppe könnten Diktaturen dann ihre Gewalttaten rechtfertigen: „Die Probleme gibt es, weil es diese anderen Leute ja noch gibt!“

„Eine der unfassbar vielen Lügen, die die Diktatur so erzählt, ist, dass ein Konzentrationslager ein Ort ist, wo Menschen die ein bisschen faul sind, ein bisschen schlecht erzogen sind, einfach dazu gebracht werden, bei bester Verpflegung und bester Hygiene, wieder lernen zu arbeiten“, steigt Darchinger in das Thema KZ ein. So habe das Propagandaministerium der Nazis den Menschen das verkauft und die Menschen hätten Lust gehabt, das zu glauben. In Wirklichkeit sei es der Beginn des Systems „Vernichtung durch Arbeit“ gewesen. Durch das System der Konzentrationslager seien der deutschen Industrie Millionen von Zwangsarbeitern zugeführt worden, die unter schlechtesten Bedingungen in den Lagern lebten und durch die harte Arbeit vernichtet werden sollten. „Später haben die Nazis dann entschieden, dass das ganze noch radikaler und schneller gehen soll, und haben dann sogenannte Vernichtungslager gegründet, ihr kennt sie alle aus dem Geschichtsunterricht. Lager in denen ganze Güterzüge, vollgestopft mit Menschen, hingefahren wurden um dann, meistens direkt oder nach einem nur kurzen Aufenthalt, zu den Gaskammern geführt wurden und dort jämmerlich verreckt sind.“

In dem von Darchinger gelesenen Auszug aus der Autobiografie beschreibt Ganor das tägliche Leben und Leiden der Insassen, die erlittenen Demütigungen und Schikanen. Der Drang nach Freiheit spielt ebenso eine Rolle wie der tägliche Kampf ums Überleben und die grausamen Bestrafungen für kleinste Vergehen. Warum kehrt Ganor ins Lager zurück, obwohl er bei einem Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers den Wachen entkommen konnte und so ein paar Stunden in Freiheit war? Woher bekommt man ein paar Zigaretten, um sie gegen Lebensmittel einzutauschen? Warum wird ein Mann erschossen, nur weil er mir ein Buch schenkt?

Für die meisten der Schülerinnen und Schüler war das Thema an sich nicht neu, die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, schon. Denn plötzlich wurde das Thema Vernichtungslager von den kalten Zahlen und Fakten, wie sie häufig im Geschichtsunterricht gelehrt werden, auf eine persönliche Ebene gebracht. Sie wird erzählt aus der Sicht eines betroffenen, fast im gleichen Alter wie die Schülerinnen und Schüler. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich viele der Zuhörenden in den jungen Solly Ganor hineinversetzen konnten.

Das Menschen so grausam sein und anderen Menschen so viel Leid zufügen können, konnten sich viele Schülerinnen und Schüler nicht vorstellen. Auch das Hungern, das nicht Wissen wo man etwas zu Essen herbekommt, beschäftigte die Jugendlichen. „Bei uns kann man einfach irgendwo hingehen und sich etwas zu Essen kaufen“, sagte ein Schüler und konnte sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man nicht weiß, wann man die nächste Mahlzeit zu sich nehmen kann. „Ich fand es sehr spannend, so etwas mal aus der ‚Ich-Perspektive‘ zu hören“, sagte eine Schülerin. „Man konnte sich in die Situation hineinversetzen und ich finde es traurig, was damals passiert ist.“

Zur freiwilligen Rückkehr ins Lager, nachdem er eigentlich schon in Freiheit war, sagten die Schülerinnen und Schüler, dass sie es nachvollziehen könnten, für seine eigene Familie dieses Risiko auf sich zu nehmen, um eine Bestrafung der Angehörigen aus Rache zu verhindern. „Dann hat man wenigstens Hoffnung und hat sich für seine Familie eingesetzt.“ Auf die Frage, ob und warum es wichtig ist, dass man immer wieder, auch nach mehr als 80 Jahren, über die Themen Judenverfolgung, Konzentrations- und Vernichtungslager spricht, sagte ein Schüler: „Ja, das ist wichtig. Damit solche Fehler nicht nochmal passieren, dass man Menschen einsperrt und tötet.“

Konzentrationslager gab und gibt es nach dem 2. Weltkrieg weiterhin. Die Menschen haben nichts gelernt. Manche bekommen dafür einen Friedensnobelpreis.

Hmm, stimmt! Wichtig, auch daran immer wieder zu erinnern.

Stimmt nicht und ist nur ein plumper Versuch der Ewiggestrigen, die Schandtaten der Nazis zu relativieren. Fragt sich, wer der Heu(s)chler ist.

Karl-Hannes, richtig. Die zwei „Kommentatoren versuchen auf unerträgliche Weise kleinzureden, bzw. abzustreiten. Sie haben wirklich nichts aus der Geschichte gelernt. Im Geschichtsunterricht fehlten sie vermutlich.