Bronzezeit reloaded: Halle zeigt, wie aktuell 4000 Jahre alte Funde sind – Ausstellung im Landesmuseum neugestaltet

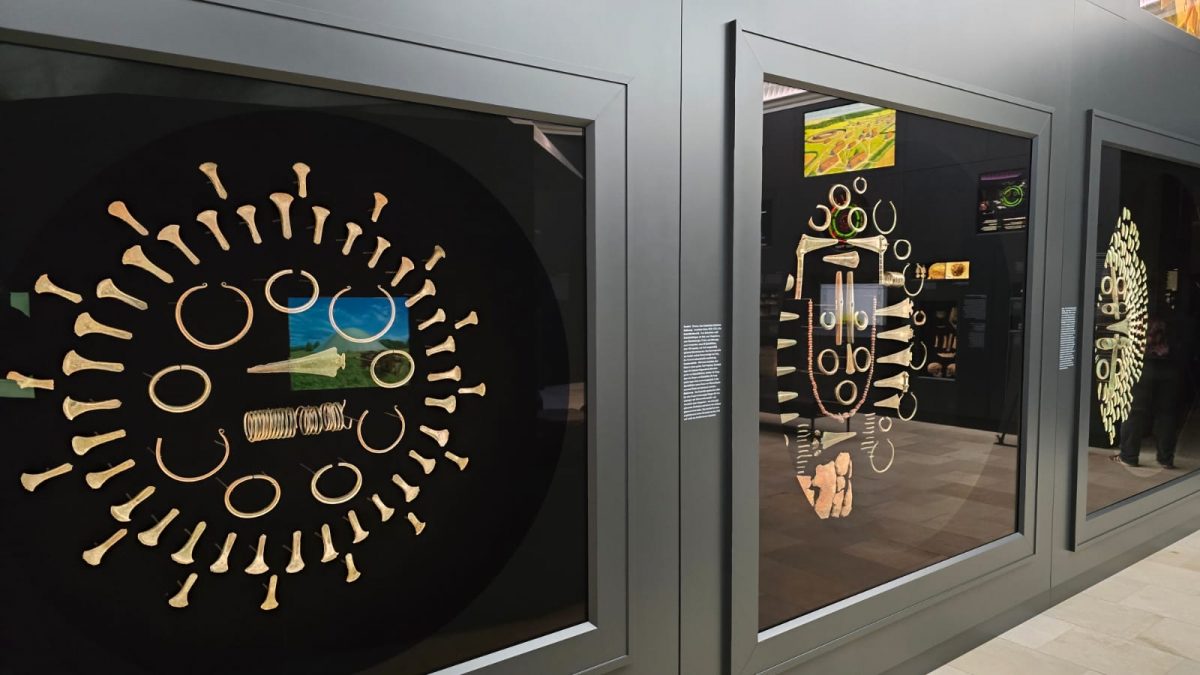

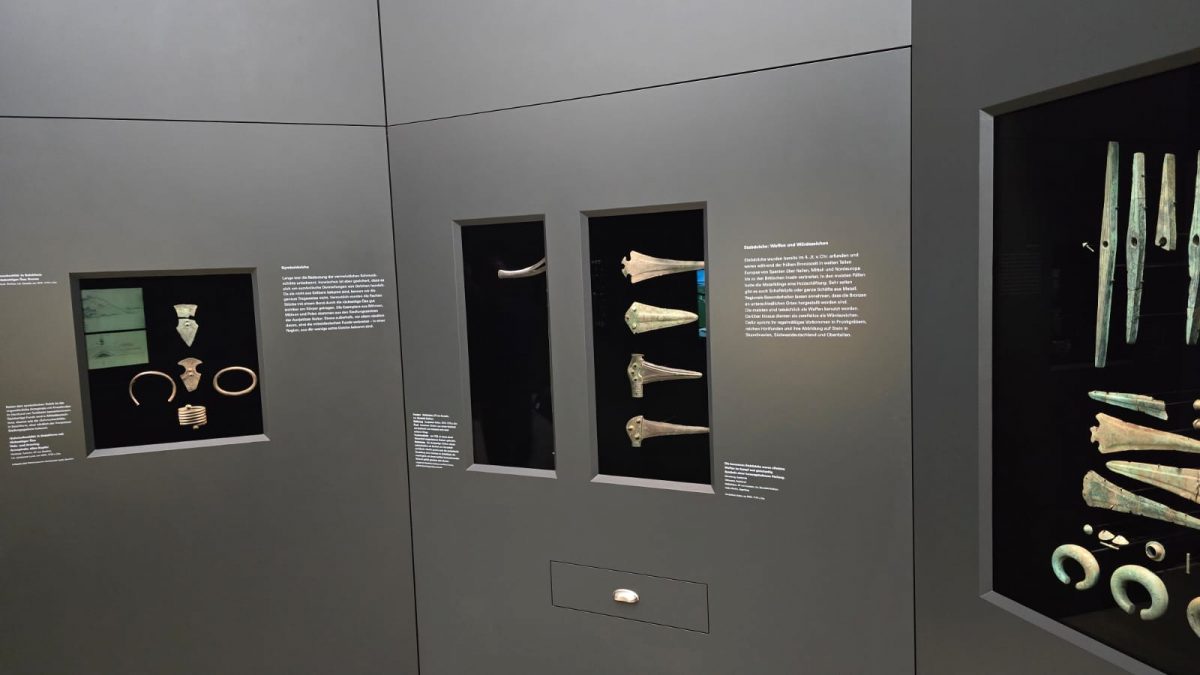

Es funkelt wieder im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale). Nach aufwendiger Neugestaltung wurde der Dauerausstellungsbereich „Bronzerausch“ am Mittwoch wiedereröffnet – und erstrahlt nun im Licht neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auf rund 190 Quadratmetern entfaltet sich eine Epoche, die vor rund 4.800 bis 3.550 Jahren die Grundlagen Europas legte: die späte Jungsteinzeit und die Frühbronzezeit. Über 850 Exponate und Exponatgruppen zeugen von Reichtum, Macht, Handel und sozialem Wandel – und erzählen zugleich von Mord, Hierarchie und erstaunlichen Parallelen zur Gegenwart. Für Museumsdirektor und Landesarchäologe Prof. Harald Meller ist die Neugestaltung mehr als ein gestalterisches Update: Sie ist die wissenschaftliche Konsequenz aus 17 Jahren intensiver Forschung. „In den vergangenen 17 Jahren ist hier Großes geleistet worden“, betonte Meller bei der Eröffnung. Die stetigen Untersuchungen zu Hortfunden, Gräbern und Siedlungsplätzen hätten eine Neubewertung der Bronzezeit in Mitteldeutschland notwendig gemacht.

Zwischen Himmelsscheibe und Fürstengräbern

Der Bronzerausch-Raum ist einer der zentralen Bereiche des Landesmuseums. Er begleitet die Besucherinnen und Besucher durch die Zeit der legendären Himmelsscheibe von Nebra – jenes bronzenen Himmelsbildes, das seit seiner Entdeckung im Jahr 1999 unser Verständnis der Frühgeschichte revolutioniert hat.Seither haben Archäologen, Naturwissenschaftler und Genetiker unermüdlich weitergeforscht. Neue Grabungen – etwa im Umfeld von Bornhöck, Leubingen oder Helmsdorf – lieferten faszinierende Erkenntnisse über Machtstrukturen, technische Fähigkeiten und weitreichende Handelsbeziehungen der Aunjetitzer Kultur. Die Neugestaltung integriert all diese Erkenntnisse in eine eindrucksvolle Szenografie, die vom Salzburger Künstler Karol Schauer gestaltet wurde. Seine Räume sind keine Vitrinenlandschaften, sondern Erzählräume, in denen Licht, Klang und Architektur zu Mitspielern werden.

Die schwarze Pyramide über dem Grab von Helmsdorf

Blickfang der Ausstellung ist die Installation über dem Fürstengrab von Helmsdorf – eine der monumentalsten Grabstätten der frühen Bronzezeit. Eine schwebende, schwarze Pyramide erhebt sich über einer rekonstruierten hölzernen Grabkammer, deren Form die originale Totenlade aufgreift. Sie symbolisiert, so Harald Meller, die streng hierarchische Gesellschaft jener Zeit – mit einem mächtigen Herrscher an der Spitze. Zugleich verweist die Form auf die ägyptische Schwarze Pyramide des Pharaos Amenemhet III., die nahezu zeitgleich errichtet wurde. So verschmelzen in Halle europäische und altorientalische Perspektiven – ein künstlerischer Hinweis darauf, dass die Bronzezeit kein abgeschottetes Kapitel war, sondern Teil eines global vernetzten Systems. Umrahmt wird die Szene von goldenen Ornaten, Waffen und Grabbeigaben – Beweise für Reichtum, Handwerk und Macht. Monumentale Mahlsteine flankieren die Anlage, Symbole des Lebens und der Versorgung, aber auch der Kontrolle über Ressourcen.

Frauenmacht und Fernhandel

Ein besonderer Schwerpunkt der neuen Ausstellung liegt auf den bislang weniger beachteten Rollen der Frauen in der Aunjetitzer Kultur. Schmuckdepots aus Domsen und Teicha zeigen erstmals, dass auch Frauen hohen Status genießen konnten. Ihre Grabbeigaben – filigrane Armspiralen, bronzene Nadeln, Perlen aus Bernstein und Glas – erzählen von weitreichenden Handelskontakten. Bernstein aus der Ostsee, Kupfer aus den Alpen, Zinn aus Cornwall, Gold aus Karpatenregionen: Die Bronzezeit war früh vernetzt und international. Erstmals präsentiert das Museum auch Funde aus der größten bekannten frühbronzezeitlichen Siedlung Mitteleuropas bei Pömmelte und Schönebeck. Besonders bemerkenswert: Ein Depot von zehn Tassen, deren Rückstände mithilfe modernster Analysen als Milch- und Wiederkäuerfette identifiziert wurden. Ernährungsgeschichte, Chemie und Archäologie greifen hier ineinander – ein Paradebeispiel für die Interdisziplinarität moderner Forschung.

Himmelsscheibe in neuem Licht

Auch die berühmteste Ikone der mitteldeutschen Frühgeschichte erscheint in Halle nun in einem neuen, fast mystischen Licht: Die Himmelsscheibe von Nebra war ursprünglich nicht grünlich schimmernd, wie sie heute wirkt, sondern nacht-schwarz. Eine aufwendige Rekonstruktion zeigt ihre ursprüngliche Fassung und lässt erahnen, wie sie vor 3.600 Jahren in der Dunkelheit geglänzt haben muss – als kosmisches Symbol und wohl auch als Machtinstrument. Neue Untersuchungen klären zudem die Herkunft ihrer Rohstoffe und Ideen: Das Kupfer stammt aus den Alpen, das Gold aus Cornwall, das astronomische Wissen möglicherweise aus südöstlichen Kulturkreisen. Die Himmelsscheibe war also nicht nur Kunstwerk, sondern Ausdruck europäischer Wissensvernetzung – lange bevor es den Begriff Globalisierung gab.

Archäologie im Weltmaßstab

Dass diese Forschung international Beachtung findet, zeigt eine außergewöhnliche Anerkennung: Das US-Magazin „Time“ nahm die archäologischen Entdeckungen aus Sachsen-Anhalt in die Top 10 der wissenschaftlichen Neuentdeckungen des Jahres auf – als einzige aus ganz Europa. Selbst der damalige US-Präsident Barack Obama hat Erkenntnisse der halleschen Archäologen in seinem Wahlkampf verwendet, betont Meller. Grundlage sind vor allem genetische Analysen, die neue Erkenntnisse über Herkunft, Verwandtschaft und soziale Struktur der bronzezeitlichen Bevölkerung liefern. In Zusammenarbeit mit forensischen Instituten wurden sogar Morde aus der Bronzezeit rekonstruiert – spektakuläre Beispiele dafür, wie Archäologie heute Kriminalistik und Anthropologie verbindet. „Diese Entdeckungen sind wahnsinnig wichtig“, betont Harald Meller. „Durch sie können wir verstehen, wie einst totale Herrschaften entstanden sind – und was das über unsere Gegenwart verrät.“

Parallelen zur Gegenwart

Tatsächlich zieht Meller eine Linie von der Bronzezeit zur Moderne: Schon vor 3.000 Jahren entwickelten sich Formen von Macht, Ungleichheit und Handel, die an heutige Globalisierungsprozesse erinnern. Ob der Besitz von Bronze und Zinn, die Kontrolle über Wissen oder die Zurschaustellung von Status – vieles davon lässt sich als frühkapitalistische Dynamik lesen. Der „Bronzerausch“ wird so zu einer Spiegelung unserer eigenen Zeit: Wie entstehen Eliten? Wie werden Ressourcen verteilt? Und was geschieht, wenn Wissen zur Macht wird? Diese Fragen hallen zwischen den goldenen Grabbeigaben und dunklen Vitrinen nach – archaisch und aktuell zugleich.

Ein Haus für Wissen und Demokratie

Das Landesmuseum versteht sich nicht nur als Hüter alter Schätze, sondern auch als Ort kultureller Bildung. Rund 800 Schulklassen besuchen jedes Jahr die Ausstellung. „Wir könnten eigentlich das Doppelte annehmen“, sagt Meller. „Das halte ich für entscheidend für die kulturelle Bildung. Wir machen letztendlich Demokratievermittlung.“ Denn wer versteht, wie Gesellschaften entstanden, Macht verteilt und Wissen gehütet wurde, begreift auch, wie zerbrechlich Zivilisation sein kann – und wie sehr sie auf Verständigung, Forschung und Verantwortung angewiesen ist.

Gestaltung mit Tiefe

Die Szenografie des Künstlers Karol Schauer verbindet wissenschaftliche Präzision mit ästhetischer Wucht. Dunkle, glänzende Oberflächen kontrastieren mit goldenen Highlights; architektonische Linien führen den Blick zu den Kernobjekten; Lichtinszenierungen erzeugen Atmosphäre zwischen Tempel, Grab und Bühne. Dabei bleibt der Raum klar strukturiert: von der Siedlung über den Handel bis zu den Gräbern. Digitale Medienstationen, filmische Rekonstruktionen und modernste Präsentationstechnik ergänzen die Originale – ohne sie zu überstrahlen.

Ein Zentrum der europäischen Frühgeschichte

Kulturminister Rainer Robra würdigte die Wiedereröffnung als Beispiel dafür, „wie dynamisch und forschungsstark Archäologie in Sachsen-Anhalt ist“. Forschung, Vermittlung und Gestaltung würden hier auf einzigartige Weise verbunden – und machten das Land der Himmelsscheibe zu einem Zentrum der europäischen Frühgeschichte. Tatsächlich ist Halle längst ein Magnet für Forschende und Besucherinnen aus aller Welt. Die Dauerausstellung bildet das Rückgrat dieser Attraktivität – ein Ort, an dem Wissenschaft, Kunst und Geschichte verschmelzen.

Neueste Kommentare