Die Halloren luden zur Salztafel – Ein Abend zwischen Nixensage, Wissenschaftsfreiheit und Demokratie

Am Donnerstagabend erstrahlte der Volkspark Halle (Saale) in festlichem Glanz: nach dem traditionellen Fahnenschwenken fiel der Startschuss für die traditionsreiche „Festliche Salztafel“ der Halloren, organisiert von der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle. Sie versammelte erneut Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Das traditionsbewusste Ereignis, das sich längst als gesellschaftlicher Höhepunkt im halleschen Jahreskalender etabliert hat, verbindet Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise – mit einem klaren Bekenntnis zur Identität der Stadt und ihrer Wurzeln im Salz. Zu den Gästen gehörten unter anderem die Landtagsabgeordneten Katha Pähle, Thomas Keindorf, Marco Tullner und Wolfgang Aldag, Uni-Rektorin Claudia Becker, der frühere Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby, Bischof Gerhard Feige und Sparkassen-Chef Jürgen Fox. Bereichert wurde die Runde in diesem Jahr durch Besuch aus den USA, der nicht nur die internationale Verbundenheit Halles betonte, sondern auch die historische Dimension des Abends unterstrich. Denn die Halloren erinnerten an eine ihrer bedeutendsten Familien: die Büttners, Pfänner zu Thal.

Erinnerung an die Büttners – Wurzeln einer Stadt

Hallore Steffen Kohlert erinnerte daran, dass die Familie Büttner über Generationen hinweg zu den wichtigsten Unternehmerfamilien Halles zählte – fest verwurzelt in der Geschichte der Salzwirker. In Anlehnung an diese Tradition wurde im Rahmen der Salztafel eine über 100 Jahre alte Ehrenschleife präsentiert, ebenso wie eines der Bücher, das der Kunsthistoriker Franz Büttner einst herausgegeben hatte. Darin sind die alten Sagen der Halloren niedergeschrieben – Geschichten, die den Stolz und das Selbstverständnis der Bruderschaft bis heute prägen. Ein Beispiel ist die Sage vom alten Nixenvater, der alle hundert Jahre aus der Saale auftauche, um den Halloren eine kleine Nixe zu bringen. Diese werde von den Salzwirkern großgezogen und lehre sie das Schwimmen – eine mythische Erzählung, die zugleich Sinnbild für die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch, Wasser und Arbeit ist. Sogar Goethe soll die Halloren gekannt und gewürdigt haben. Ihm wird das Zitat zugeschrieben: „Denn wenn der Größte ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann, so zieht ihn der ärmste Hallore heraus.“ Eine poetische Erinnerung daran, dass Stärke nicht in Reichtum oder Macht, sondern in Können, Zusammenhalt und Mut liegt – Eigenschaften, die die Halloren bis heute verkörpern.

Ein silbernes Säckchen und ein silberner Faden der Geschichte

Für die Gäste hatte die Bruderschaft kleine silberne Säckchen vorbereitet – darin echtes Hallore-Siedesalz, Symbol und Ursprung allen Reichtums, der Halle einst groß machte. Nach den Vorträgen wurde aufgetafelt: Salzbraten, dazu Bier und Wein teilweise aus wertvollen Silberbechern – eine Kombination, die an alten Bräuchen festhält und dennoch in ihrer Geselligkeit zeitlos bleibt. Doch die Salztafel ist weit mehr als ein festliches Bankett. Sie ist Ort der Begegnung zwischen Tradition und Zukunft, zwischen lokaler Geschichte und globalen Perspektiven. Dies zeigte sich auch in den Redebeiträgen des Abends, die eindrucksvoll die Brücke von der Halloren-Vergangenheit zu den Herausforderungen unserer Zeit schlugen.

Minister Willingmann: „Begegnung von Geschichte, Tradition und Gegenwart“

Der Wissenschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Armin Willingmann, würdigte in seinem Beitrag die Salztafel als „Begegnung von Geschichte, Tradition und Gegenwart“. Die Halloren, so Willingmann, seien „ein Symbol für Halles Identität“, ein regionaler Botschafter, der weit über die Stadt hinausstrahle. Er erinnerte an bekannte Bräuche wie das Fahnenschwenken, das Fischerstechen oder das Salzsieden, die bis heute gepflegt werden und einen lebendigen Bezug zur Geschichte der Stadt schaffen. Gleichzeitig spannte Willingmann den Bogen zur modernen Wissenschaftslandschaft: Halle sei mit seinen drei Hochschulen und rund 20.000 Studierenden – darunter viele internationale – ein wichtiges Zentrum der Forschung und Innovation. Dass die Martin-Luther-Universität bei der Exzellenzinitiative des Bundes erfolgreich war, bezeichnete er als ein „Signal für die ostdeutsche Innovationskraft“. Er rief dazu auf, die positiven Entwicklungen in Wissenschaft und Wirtschaft nicht kleinzureden: „Lassen wir uns das nicht mies machen, uns nicht kleinreden.“ Wissenschaft, so Willingmann, sei eine tragende Säule einer freien Gesellschaft – ebenso wie Demokratie und Meinungsfreiheit. Diese zu schützen, sei eine zentrale Aufgabe, gerade mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen. Mit deutlichen Worten verwies er auf die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit weltweit: Auch wenn sie in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt sei, gebe es – wie das Beispiel der USA zeige – keine Garantie, dass dies für immer so bleibe.

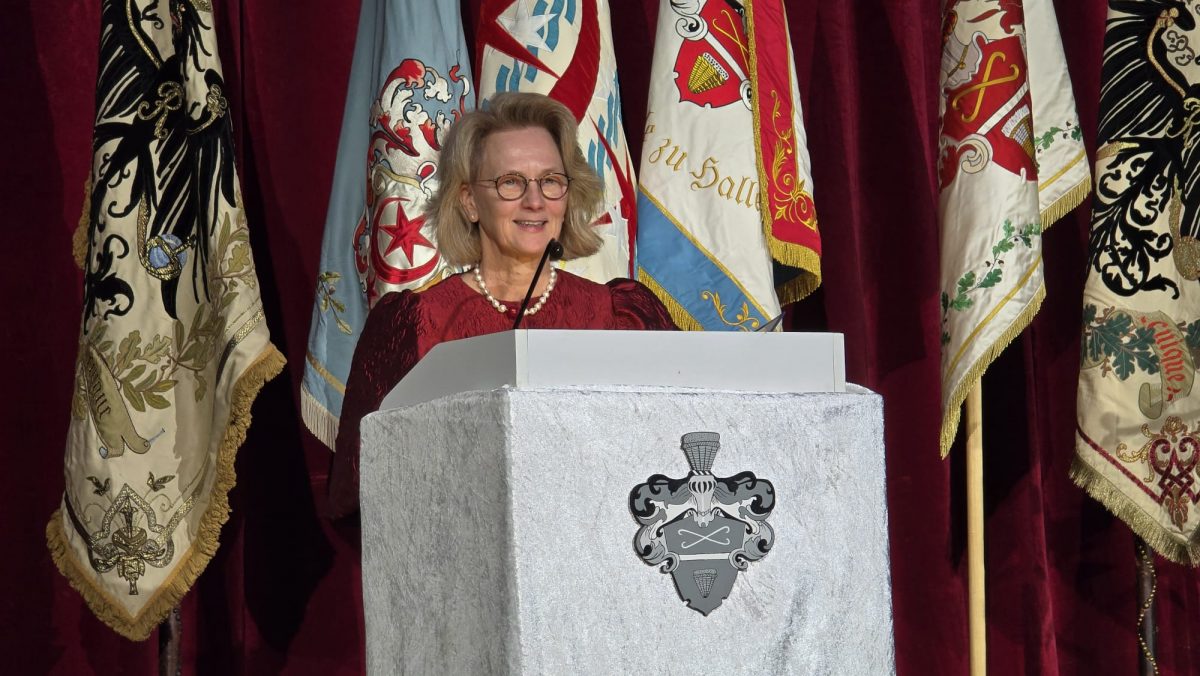

Festrede von Leopoldina-Präsidentin Bettina Rockenbach

Den Höhepunkt des Abends bildete die Festrede von Prof. Dr. Bettina Rockenbach, Präsidentin der Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften. Unter dem Titel „Turbulente Zeiten: die Wissenschaft zwischen Trump und Transformation“ beleuchtete sie die Spannungen zwischen globaler Politik und wissenschaftlicher Freiheit. Rockenbach zeichnete ein Bild einer Welt im Wandel: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die anschließenden militärischen Auseinandersetzungen, dazu die Handelskonflikte zwischen den USA, China und Europa. All diese Krisen, so die Wissenschaftlerin, wirkten sich auch auf die Forschung und internationale Zusammenarbeit aus – ein Aspekt, der in der öffentlichen Debatte oft übersehen werde. Der wissenschaftliche Fortschritt, betonte Rockenbach, sei seit Jahrhunderten auf grenzenlosen Austausch von Wissen angewiesen. Doch gerade in geopolitisch angespannten Zeiten werde dieser Austausch zum Risiko. Langjährige Kooperationen könnten über Nacht ins Wanken geraten, wenn sich politische Verhältnisse änderten. „Die Freiheit der Wissenschaft endet dann praktisch an politischen Grenzen“, sagte sie sinngemäß. Darüber hinaus warnte Rockenbach vor dem ideologischen Missbrauch von Wissenschaftssystemen durch Staaten. Besonders in den USA sei eine besorgniserregende Entwicklung zu beobachten: Der Entzug von Fördergeldern, die Einschränkung akademischer Freiheit und ein Klima der Angst führten dort zu Selbstzensur unter Forschenden. Diese Entwicklung habe weltweite Folgen, auch für deutsche Forschungseinrichtungen. Ob in der Klimaforschung, der Medizin oder bei neuen Technologien – der Verlust von Daten, Wissen und internationaler Kooperation verlangsame den Fortschritt und mindere den gesellschaftlichen Nutzen der Wissenschaft. Rockenbach schloss mit einem eindringlichen Appell: Wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreife, bedrohe auch die Wissenschaftsfreiheit. Und wer diese einschränke, schade einer der wichtigsten geistigen Ressourcen unserer Zeit.

hat die „Obrichkeit“ wieder gefeiert und wer bezahlt die Kosten, die Steuerzahler???

Man muss auch gönnen können @ hilo

„Man muss auch gönnen können“

Emmi,

dieser Spruch kommt im Allgemeinen von jenen, die von solchen Steuergeld-subventionierten Veranstaltungen profitieren.

Sie, Emmi, können sich ebenso wie wie die Halloren gerne etwas „gönnen“, solange Sie es auch selbst bezahlen.

Ich hoffe, die bezahlen den Käse selber!

Natürlich zahlt das alles „der Steuerzahler“. Sonst hätten @steuerzahler, @Bürger, @ PH hier nichts zu meckern, zu unken oder zu missgönnen. ist eben der Neid der Besitzlosen.