Corona, Digitalisierung, Überwachung: Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte am Samstag im Volkspark

Am Samstag, dem 29. November 2025, öffnet der Volkspark Halle (Saale) seine Türen für das vierte Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte (KRiStA). Von 10 bis 19 Uhr widmet sich die Veranstaltung der Frage, wie es aktuell um Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und individuelle Selbstbestimmung in Deutschland steht. KRiStA, gegründet 2021, versteht sich als Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen, die staatliches Handeln kritisch begleiten. Dass Grundrechte fragil sind und stets neu behauptet werden müssen, ist für die Mitglieder zentraler Ausgangspunkt – und darauf verweist auch das dem Symposium vorangestellte Goethe-Zitat aus Faust II. Das diesjährige Thema „Vom Freiheits- zum Überwachungsstaat?“ zielt jedoch weniger auf kulturhistorische Betrachtungen als auf eine konkrete Bestandsaufnahme unserer Gegenwart: Welche Entwicklungen stärken Freiheit – und welche bedrohen sie?

Rückblick: Grundrechte in der Pandemie

Die einleitenden Gedanken der Veranstalter lassen keinen Zweifel daran, dass die Aufarbeitung der Corona-Jahre im Zentrum steht. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten im Frühjahr 2020 zu tiefgreifenden Eingriffen in das öffentliche Leben. Nie zuvor wurden Grundrechte in vergleichbarer Breite eingeschränkt. Richterinnen und Richter im ganzen Land hatten über Klagen und Eilanträge zu entscheiden – ein sichtbarer Ausdruck der gesellschaftlichen Verunsicherung. Ein Großteil der Entscheidungen bestätigte die staatlichen Maßnahmen. Dass diese Rechtsprechung bis heute kontrovers diskutiert wird, zeigt die nach wie vor große Spannbreite an Bewertungen.

In diesem Spannungsfeld setzt der erste Vortrag an:

Prof. Dr. Jörg Benedict, Rechtsphilosoph an der Universität Rostock, beleuchtet juristische und rechtsphilosophische Fragen der Zeit. Bekannt geworden ist er durch seinen kritischen Beitrag zur juristischen Aufarbeitung der Coronapolitik, der im März 2025 im Magazin Cicero erschien. Benedict wirft die Frage auf, inwieweit richterliche Entscheidungen in Krisenzeiten tatsächlich frei von äußeren Einflüssen getroffen wurden – und was dies für die Vertrauensbasis zwischen Justiz und Gesellschaft bedeutet.

Institutionen unter Druck: Wie Freiheit verloren gehen kann

Ein weiteres Schwerpunktthema des Symposiums betrifft die Rolle von Bildungs- und Kulturinstitutionen. Sie sind traditionell Orte gelebter Wissenschafts-, Lehr- und Kunstfreiheit – Rechte, die für eine offene Demokratie unverzichtbar sind. Aus Sicht der Veranstalter geraten diese Institutionen zunehmend in Problemfelder, die mit Digitalisierung, politischer Kommunikation, moralischem Druck und ideologisch aufgeladenen Debatten zusammenhängen. Die Folge könne ein „Rückkoppelungseffekt“ sein: Einrichtungen übernehmen die Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, und verstärken sie in ihrem eigenen Handeln. Der Philosoph Dr. Harry Lehmann, der an der Universität Luxemburg lehrt, analysiert in seinem Buch „Ideologiemaschinen“ Mechanismen, mit denen sich Institutionen in Systeme transformieren können, die Vielfalt und Debatte eher eindämmen als fördern. In Halle wird er erläutern, wie solche Prozesse entstehen, welche Rolle digitale Medien und Kommunikationsformen dabei spielen und ob bzw. wie Institutionen die Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Freiheitsauftrag schaffen können.

Digitalisierung zwischen Fortschritt und Überwachung

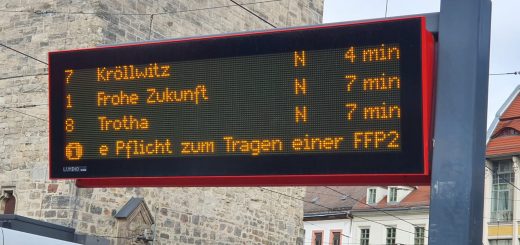

Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind seit Jahren gesellschaftliche Megathemen – und auch dieses Symposium nimmt sie in den Blick. Mit Anwendungsbeispielen aus Gesundheitswesen, Justiz und Verwaltungsmodernisierung zeigen die Veranstalter, wie durch Technik Effizienzgewinne, aber zugleich auch Kontrollmöglichkeiten entstehen. Elektronischer Impfpass, elektronische Patientenakte, digitale Identität, KI-gestützte Verwaltungs- und Justizprozesse: Diese Entwicklungen werden kontrovers diskutiert. Prof. Dr. Christoph Lütge, Wirtschaftsethiker und Direktor des Instituts für Ethik in der KI an der TU München, bringt eine differenzierte Perspektive ein. Lütge beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie technologische Innovationen in Einklang mit Grundrechten und ethischen Prinzipien gestaltet werden können. In seinem Vortrag wird er Chancen und Risiken nebeneinanderlegen: Wo kann KI dem Menschen dienen – und wo beginnt sie, ihn zu ersetzen oder zu steuern? Die Veranstalter verweisen in ihrem Programm auf Beispiele aus dem Alltag, etwa algorithmisch gesteuerte Service-Systeme oder digitale Verwaltungsprozesse, die zwar Effizienz versprechen, aber gleichzeitig die Interaktion zwischen Menschen reduzieren. Daraus ergeben sich zentrale Fragen: Wird der Mensch durch Technologie entlastet – oder wird er entmündigt? Und wie schützt man Freiheitsrechte in einer zunehmend vernetzten Welt?

Der Mensch im Mittelpunkt: Psychologie einer „angepassten Gesellschaft“

Den vierten großen Themenblock des Symposiums bildet die Perspektive der Psychologie. Dr. Hans-Joachim Maaz, langjähriger Chefarzt am Diakoniekrankenhaus Halle und Bestsellerautor, untersucht seit Jahrzehnten die seelischen Bedingungen gesellschaftlicher Entwicklungen. Seine Diagnose einer „normopathischen Gesellschaft“ beschreibt eine Kultur, in der Menschen zwar funktionieren, aber emotional entfremdet und angepasst leben. Maaz analysiert, wie sozialer Druck, Angst vor Ausgrenzung und die Orientierung an vermeintlichen Mehrheitsnormen dazu führen können, dass kritisches Denken abnimmt. Für eine freiheitliche Demokratie sei diese Dynamik gefährlich: Nur innerlich freie Individuen könnten eine freie Gesellschaft gestalten und erhalten. Seine Ausführungen verbinden individuelle Psychologie mit gesellschaftlichen Strukturen – und schaffen damit eine Perspektive, die quer zu den rein juristischen oder technologischen Analysen des Symposiums steht.

Abschluss: Podiumsdiskussion und Dialog mit dem Publikum

Nach den Vorträgen führt Dr. Michael Andrick, Philosoph und Essayist, durch die Podiumsdiskussion. Andrick beschäftigt sich in seinen Büchern mit Freiheitsbegriffen, moralischen Normen und der Gestaltung einer offenen Debattenkultur. Unter seiner Moderation sollen die verschiedenen Perspektiven des Tages zusammengeführt werden. Die Veranstalter betonen, dass das Symposium ausdrücklich keine Fachtagung allein für Juristen ist. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Fragen der Freiheit, der staatlichen Verantwortung und der digitalen Zukunft beschäftigen möchten. Die Diskussion soll Raum bieten für kritische Rückfragen, eigene Erfahrungen und Perspektiven aus dem Publikum.

Wurde schon eine Demo gegen diese Veranstaltung von „Halle gegen Rechts“ organisiert?

Wenn überhaupt von „Halle gegen Recht“.

Aber warum trollst du?

Eine gute und wichtige Vereinigung.

Leider sehen sich viel zu wenige Juristen heutzutage den Freiheitsrechten der Bürger gegenüber dem Staat verpflichtet.

Du beklagst also, dass zu wenige Richter parteiisch sind und dass zu wenige Staatsanwälte (!) gegen den Staat vorgehen.

Quatsch.

Alle Richter sind von Amts wegen den Grundrechten verpflichtet.

Gefühlte Freiheitsrechte haben aber mit den Grundrechten nicht viel zu tun.

Könnte daran liegen, dass nicht alle Juristen diese in der Weise gefährdet sehen wie die Teilnehmer hier.

Viele Themen die die neue Rechte okkupiert hat. Das Infragestellen staatlichen Handelns und etablierter gesellschaftlicher Strukturen und Verhaltensmuster, sollte eine offene Debatte für alle politischen und nichtpolitischen Akteure sein, die ein echtes Interesse an einer freien und pluralen Gesellschaft haben. Insofern hoffe ich, dass sich bei der Veranstaltung nicht nur gebildete sondern auch nach allen Seiten offene Persönlichkeiten treffen. Aber wie schon häufiger geschehen in der Geschichte, werden der Wunsch nach Freiheit, Wohlstand und Sicherheit von Ideologen gekapert, Bürger manipuliert. Das ist in meinen Augen ein entscheidender Punkt der hier auf die Tagesordnung gehört. Die Kritik an Staat und Gesellschaft muss auch abseits rechter Gegenkultur lebendig und öffentlich bleiben. Nur so bleibt die Demokratie glaubhaft.

Eine wichtige Veranstaltung, aber eben leider ohne große Wirkung. In den offiziellen Gremien zur Aufarbeitung der Coronazeit sitzen die Täter selbst und bestätigen sich gegenseitig, alles richtig gemacht zu haben.

Echt? Ich glaube, da sitzt niemand, der durch Verzicht auf Infektionsschutz Menschenleben auf dem Gewissen hat.

Symposium gegen Überwachung und die Tickets kann man nur mit Digitalgeld bezahlen. Genau mein Humor.

Das schöne an Verschwörungstheorien ist, man muss nur daran glauben, schon brauchts keine Beweise. 🙂

Maaz war ein Teilnehmer der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“.

Wird sich das „Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte“ damit befassen?

Olaf Scholz hat zwei Tage vor der Remigrationsdemo in Hamburg Anfang 2024 selbst einem Remigrationsgesetz zugestimmt. Wirst du dich damit auch befassen?

1. Und?

2. Woher weißt Du das? (Erster Satz)

3. Was hat das (erster Satz) mit dem Thema (zweiter Satz) zu tun?

Früher hat die Stasi kritische Bürger und ihre Kontakte observiert. Heute sind diese Tätigkeiten an die sogenannte „Zivilgesellschaft“ ausgelagert.

In Zeiten einer mehr und mehr politisierten Justiz wichtiger denn je.

Diese seltsamen von übereifrigen Staatsanwälte initiierten und von Richtern mit „Haltung“ genehmigten Hausdurchsuchungen wegen angeblicher Politkerbeleidigungen eines bestimmten Spektrums sind ja nur die Spitze des Eisberges.