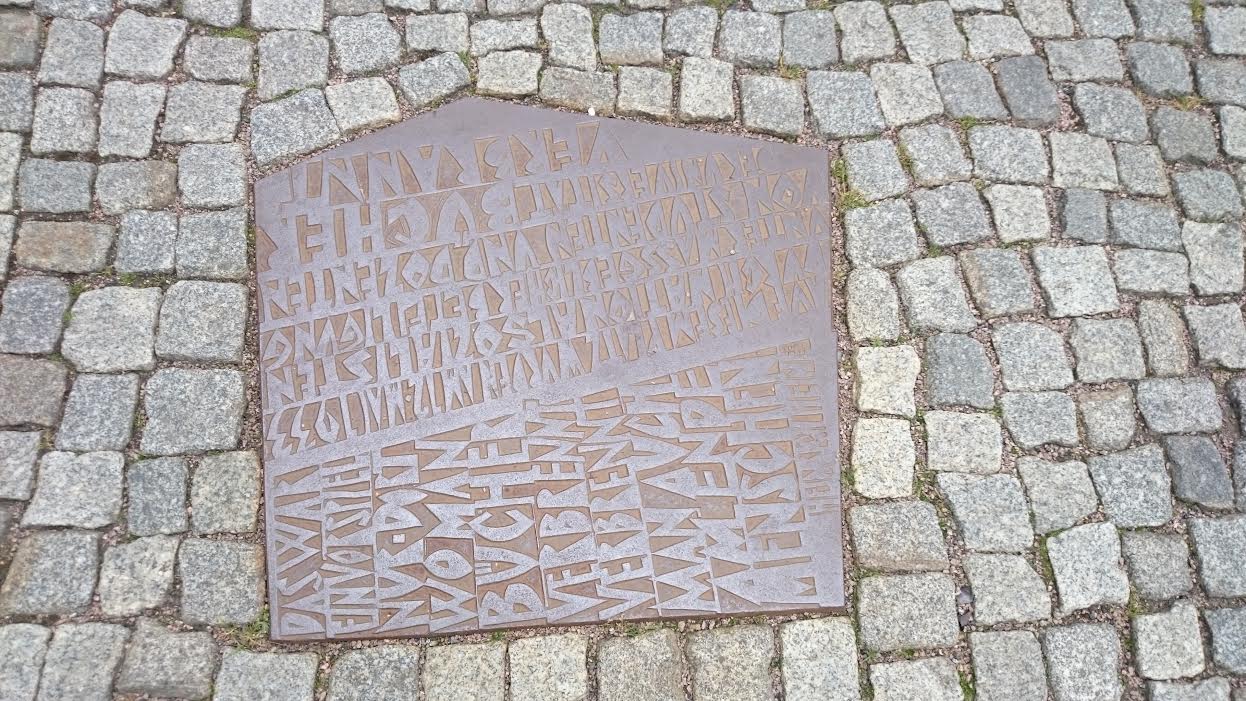

12. Mai 1933: als in Halle die Bücher brannten

Von Kampfesliedern der Sängerschaft Fridericina begleitet loderte am 12. Mai 1933 auf dem Uniplatz in Halle ein Feuer. Doch nicht irgendein Lagerfeuer, sondern Bücher. Initiiert von Studenten, begleitet von Professoren in ihren Talaren und unterstützt vom damaligen Oberbürgermeister wurden die Werke von 140 Autoren auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Am Sonntag wurde auf dem Uniplatz an die damaligen Ereignisse erinnert.

Prof. Dr. Silke Satjukow, Professorin für Geschichte der Neuzeit am Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, erinnerte daran, dass unter dem Applaus von Studierenden und dem Rektorat die Bücher in die Flammen geworfen wurden. Die Bücherverbrennung sei ein Kampf gegen die Meinungsfreiheit und gegen die Verbreitung von Wissen gewesen. Gerade Universitäten müssten gegen solche Bestrebungen heute ankämpfen.

Cornelia Zimmermann vom Stadtmuseum und Vorsitzende des Freundeskreises vom Leopold-Zunz-Zentrum sagte, erinnerte an die Gedenkstunde im Jahr 199, Diese sei ihr Besonders im Gedächtnis geblieben. Damals war auch Emil Fackenheim gekommen, dem die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Der jüdische Philosoph wurde 1916 in Halle geboren und war 1937 der letzte übriggebliebene jüdische Student an der Universität. Nach den Novemberpogromen 1938 wurde er in einem Konzentrationslager interniert und floh ein Jahr später aus Deutschland. Seine Eltern und sein Onkel wurden durch die Nationalsozialisten dagegen ermordet. Erst 1999 kam Fackenheim in seine Heimatstadt zurück. „Wenn ich an meine Heimatstadt Halle denke, dann denke in an Händel und Heydrich“, sagte Fackenheim bei seiner Rückkehr nach Halle. Reinhard Heydrich gilt als der maßgebliche Organisator des Holocausts. Er habe eigentlich vorgehabt, nie wieder nach Halle zurückzukommen. „Ich wollte den Nationalsozialisten aber nicht den Sieg darüber gönnen, dass ein Bruch im deutsch-jüdischen Verhältnis, ein Verlust von Menschen und deren Wissen und Können, unbemerkt bleibt und kein Neuanfang möglich ist“, so Fackenheim 1999.

Ab Mitte Februar 1933 wurden Schulbüchereien nach gemäß der NS-Ideologie geschichtlich nicht geeigneten Werken durchgesehen. Im März folgte die groß angelegte Säuberungsaktion „Wider den undeutschen Geist!“ Im April ist in einer halleschen Zeitung zu lesen, dass die deutsche Studentenschaft vom 12. April bis 10. Mai einen „Aufklärungsfeldzug wider den undeutschen Geist“ veranstaltet.

Die Liste der geschassten Bücher wurde in Halle sogar um viele weitere Autoren ergänzt, die Stadt war also übereifrig in jenen Jahren. 140 Autoren stehen auf dem “Halleschen Generalindex”, wie Heinrich Heine, Klabund, Frank Wedekind, Albert Einstein, Carl Zuckermayer und Friedrich Hollaender.

Auf öffentlichen Anschlägen wird in 12 Thesen der treibende Geist dokumentiert. Die braune Studentenschaft in Halle ging zunächst aktionistisch und hysterisch vor, ändert später jedoch ihre Taktik. Studierende befragten Buchhändler und Bibliothekare, welche Bücher jüdischer, marxistischer und sonst „volkszersetzender“ Autoren am meisten gekauft bzw. ausgeliehen wurden.

Im Mai 1933 war die hallesche Universität auch “judenfrei”, alle jüdischen Studenten und Wissenschaftler waren suspendiert. Der Name Martin-Luther-Universität: auch ein Werk des dunkelsten Kapitels in Deutschland. Aber konsequent, Martin Luther war bekennender Antisemit. Am 23. Mai 1933 kann man in einer Zeitung lesen, dass 20 hallesche studentische Verbindungen geschlossen der NSDAP beigetreten waren.

Neueste Kommentare