Podiumsdiskussion zu Nazikunst in der Moritzburg

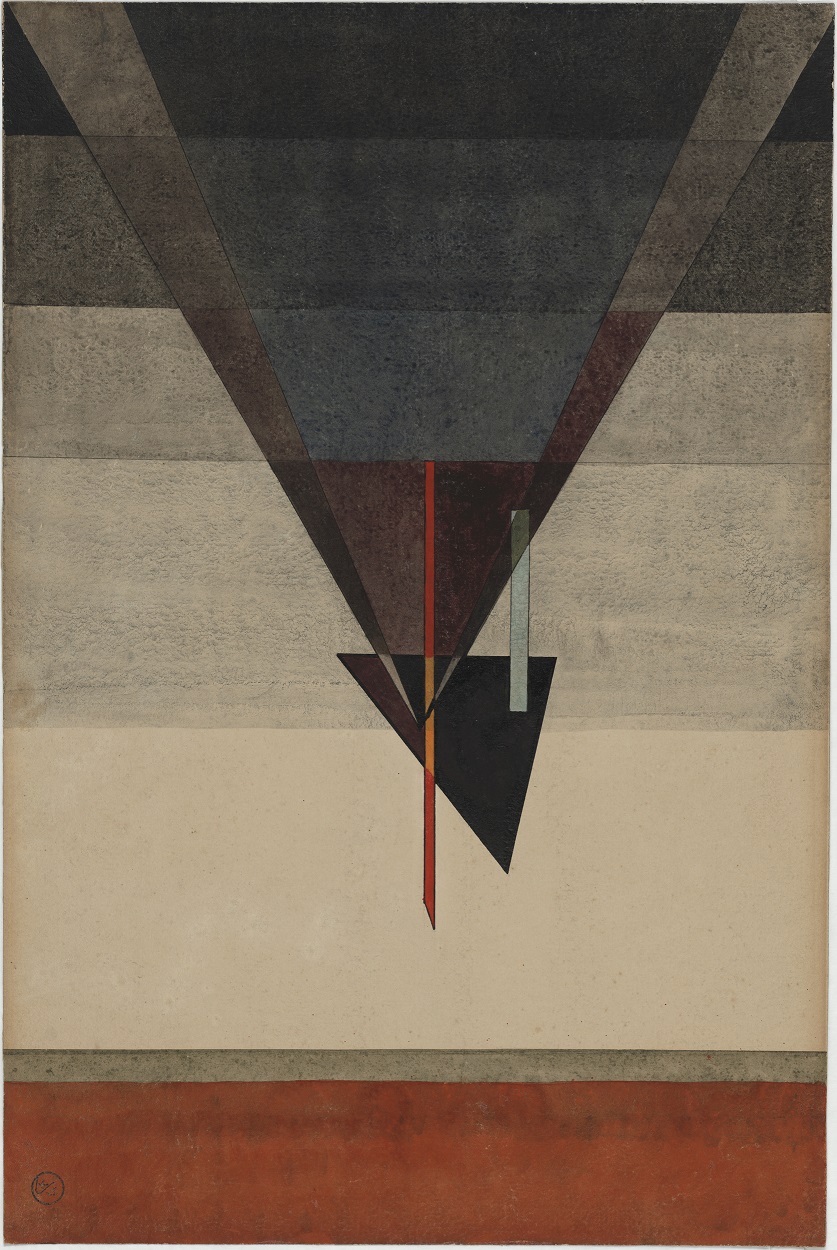

Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Saale) zeigt derzeit seine Sammlungspräsentation „Wege der Moderne. Kunst in Deutschland zwischen 1900 und 1945“ mit einem Ausstellungsbereich zur Kunst 1933 bis 1945. Eine Besonderheit und zugleich eine Herausforderung. Denn die inhaltliche Ausgestaltung dieses Bereiches ist für die permanente Sammlungspräsentation in einem Kunstmuseum in Deutschland etwas Neues.

Am 15. Oktober um 16 Uhr findet dazu im Kunstmuseum ein Podiumsdiskussion zum Thema „Kunst im Dritten Reich. Vom Umgang mit einem schwierigen Erbe“ statt. Es diskutieren Irina Lammert (Situation Kunst, Bochum, Co-Kuratorin der Ausstellung „Artige Kunst“, noch bis 29.10.2017 im Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg), Prof. Dr. Wolfgang Ruppert (UdK Berlin), Dr. Wolfgang Ullrich (Kulturwissenschaftler, Leipzig und Berlin) und Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale).

In der Diskussionsrunde am 15. Oktober soll der Frage nachgegangen werden, ob und in welcher Form dieser offensive Umgang mit dem Thema eine angemessene Form der Auseinandersetzung ist bzw. sein kann und wie sich exemplarische Künstlerbiografien im Dritten Reich zwischen Anpassung und Widerstand darstellen. Warum ist der Umgang mit diesem Erbe (noch immer) so schwierig? Was wird erreicht, wenn man zwischen 1933 und 1945 entstandene Kunst ausstellt? Ist ein Kunstmuseum der geeignete Ort für derartige Ausstellungen oder muss man es halten wie Klaus Staeck, der 1982 formulierte: „Keine Nazikunst im Museum“? Gibt es genuin nationalsozialistische Kunst überhaupt? Wie sieht diese Kunst aus? Ist auch Kunst, die von nationalsozialistischen Funktionären geschätzt und gefördert wurde, per se nationalsozialistische Kunst? Gehört auch sie in den „Giftschrank“ der Moderne?

Wie geht man mit Künstlern um, die formal als entartet galten, sich aber aktiv den Nationalsozialisten angedient haben?

Offensiv präsentiert und thematisiert wird in der Schau sowohl die Kunst der durch die Nationalsozialisten verfemten Künstler als auch die der anerkannten Vertreter der damaligen neuen Staatskunst. Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums, dazu: „Es geht darum, diese Werke nicht länger wegzusperren, sondern sie anhand ausgewählter Künstler und ihrer Arbeiten zu thematisieren und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, im Vergleich beider Werkgruppen die Werke und Biografien der Künstler kennenzulernen und sich anhand der Objekt- und Textinformationen ein Urteil zu bilden über die Kunst und ihre Schöpfer im gesellschaftlichen Kontext der nationalsozialistischen Diktatur. Statt der bislang üblichen ausgrenzenden und schwarz-weiß-zeichnenden Präsentation von Kunst in dieser Zeit will ich zu einem differenzierteren Nachdenken über das Kunstschaffen in dieser unmenschlichen Diktatur anregen.“

Mit dem neu gestalteten Ausstellungsteil geht das Museum als eines der wenigen Kunstmuseen in Deutschland offensiv mit seiner Institutions- und Sammlungsgeschichte im Rahmen einer Dauerausstellung um und spart nicht länger die „schwarzen Jahre“ der nationalsozialistischen Diktatur als blinden Fleck der Sammlungspräsentation aus.

Hintergründe:

Während der zwölf Jahre nationalsozialistischer Verwaltung der Stadt Halle (Saale) war Johannes Weidemann ihr Oberbürgermeister und damit oberster Vorgesetzter des Museumsdirektors. Weidemann war bestrebt, die Stadt zu einem vorbildlichen Gauzentrum zu entwickeln. Trotz seines ausgeprägten Engagements für die Kunst der Moderne wurde Alois J. Schardt, Direktor des Museums seit 1926, im Frühjahr 1933 nicht, wie viele seiner Kollegen, aus seinem Amt entlassen. Allerdings führte seine Verweigerung einer Neuorganisation des Museums dazu, dass 1935 Hermann Schiebel, Rektor der Kunstschule in der Burg Giebichenstein, mit der Amtsführung betraut wurde. Dieser etablierte eine „Sonderabteilung ‚Expressionistische Kunst‘“. 1939 übernahm mit Robert Scholz einer der führenden NS-Ideologen die Leitung des Museums. Gemeinsam mit Alfred Rosenberg war Scholz maßgeblich an den Raubkunstaktionen in den besetzten Gebieten beteiligt.

Für die Künstler der Moderne bedeuteten die repressiven kulturpolitischen Verhältnisse im „Dritten Reich“ massive Einschränkungen. Die Mitgliedschaft in der Reichskammer der bildenden Künste war Voraussetzung, um ausstellen zu können und Bezugsscheine für Arbeitsmaterialien zu erhalten. Wie alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens war auch das Kunstsystem gleichgeschaltet worden. Künstler der Avantgarde, die das Land nicht verließen, suchten nach Wegen, sich selbst und ihrem Schaffen treu zu bleiben, ohne sich mit dem Regime gemein zu machen. Hiervon zeugen ihre Biografien und die präsentierten Werke.

Mittels der im Juni 2017 an die Jewish Claims Conference restituierten kunsthandwerklichen Objekte aus ehemals jüdischem Besitz, die das Museum weiterhin als Dauerleihgabe behält, werden auf der Objektebene auch die Folgen der nationalsozialistischen Politik thematisiert. Einzelne der bislang kaum ausgestellten Objekte sind in die neue Sammlungspräsentation dauerhaft integriert.

Neueste Kommentare