Mehrtägiger Blackout in Sachsen-Anhalt: Behörden und Kliniken trainieren unter Realbedingungen den Ernstfall beim Landesverwaltungsamt in Halle (Saale)

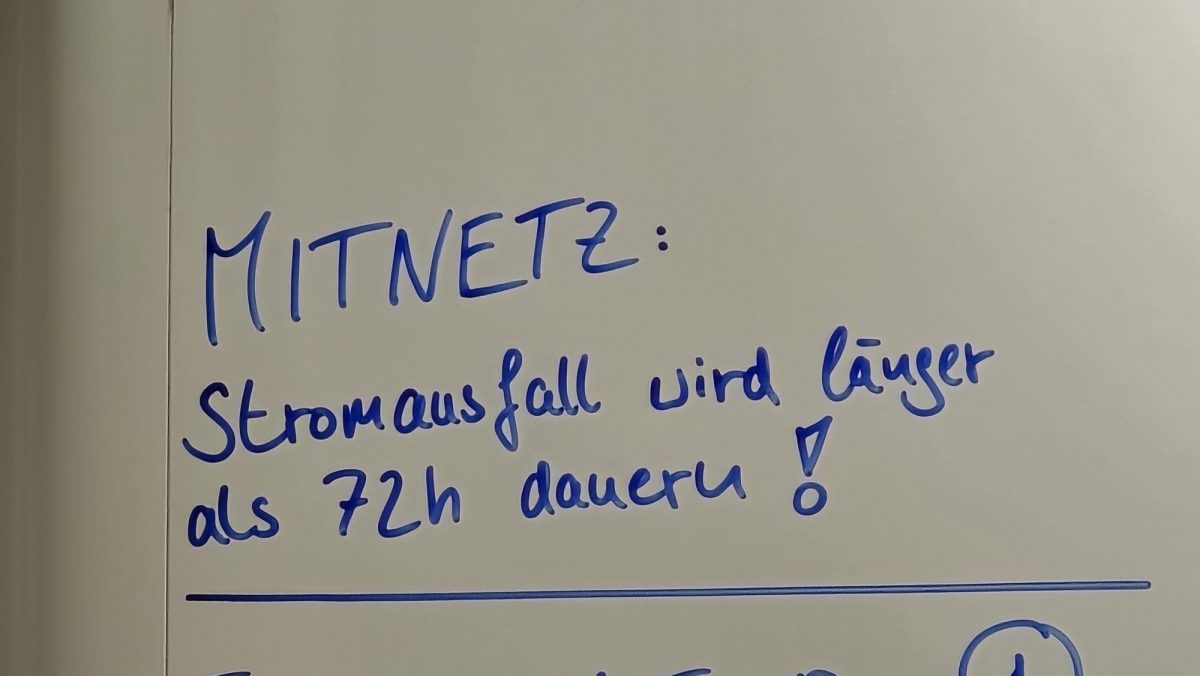

Es ist 23:00 Uhr am 19. November 2025, als die ersten Störungsmeldungen im Stromnetz eintreffen. Binnen weniger Minuten häufen sich die Hinweise, dass es sich nicht um eine lokale Störung, sondern um massive Beeinträchtigungen beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz sowie bei den Verteilnetzbetreibern Avacon Netz GmbH und MitNetz Strom GmbH handelt. Was als technisches Problem beginnt, entwickelt sich rasch zu einem flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung, der weite Teile Ostdeutschlands betrifft. Die Situation ist unübersichtlich, die Ursache unbekannt, und gerade diese Unsicherheit macht das Szenario für die Katastrophenschützer so wertvoll. Mit der eintretenden Dunkelheit beginnt die Landeskatastrophenschutzübung „Stromausfall 2025“, die vom Landesverwaltungsamt gemeinsam mit dem Landkreis Wittenberg und der Stadt Dessau-Roßlau vorbereitet wurde. In den Stunden zwischen 8 und 18 Uhr soll getestet werden, wie widerstandsfähig das Land ist, wenn zentrale Systeme versagen. „Ein Stromausfall ist längst kein theoretisches Szenario mehr. Wir müssen vorbereitet sein, auch auf solche Gefahrenlagen“, erklärt Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes, im Vorfeld der Übung.

Ein komplexes Netzwerk im Ausnahmezustand

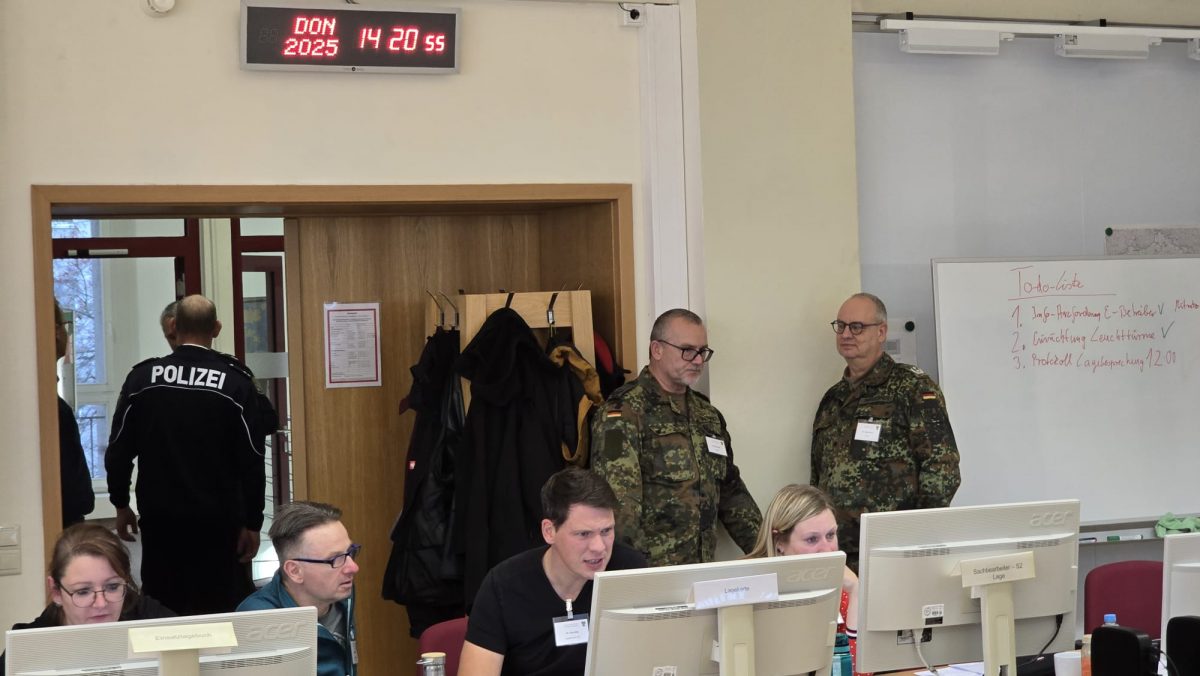

Rund 190 Menschen aus Katastrophenschutzstäben, Polizei, Bundeswehr, THW und erstmals auch Unternehmen der Kritischen Infrastruktur arbeiten unter Hochdruck daran, das Szenario zu bewältigen. Unter den beteiligten Einrichtungen befinden sich unter anderem die Dessauer Stadtwerke und das Städtische Klinikum Dessau-Roßlau, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle spielen. Aktiv eingebunden sind die Stäbe des Landesverwaltungsamtes, des Landkreises Wittenberg und der Stadt Dessau-Roßlau, während der Burgenlandkreis und der Salzlandkreis die Funktion des Leitungs- und Schiedsrichterdienstes übernehmen. Geübt wird als Stabsrahmenübung, sodass reale Einsätze nicht Bestandteil sind. Dennoch ist das Szenario so ausgestaltet, dass die Stäbe unter realistischen Bedingungen arbeiten und die Abläufe so weit wie möglich der tatsächlichen Belastung im Ernstfall entsprechen.

Die erste Lage: ein Land im Ausnahmezustand

Bereits am frühen Morgen zeigt sich, wie gravierend die Situation wäre, träte sie real ein. Die Mobilfunknetze brechen nach wenigen Stunden zusammen, Festnetz und Internet sind nicht verfügbar und der Notruf ist nur eingeschränkt erreichbar. Damit entsteht eine der zentralen Herausforderungen dieser Übung: die Kommunikation in einer Situation aufrechtzuerhalten, in der alle gewohnten Kanäle wegfallen. Der BOS-Digitalfunk bleibt als eines der wenigen funktionierenden Systeme verfügbar und dient als Rückgrat der internen Verständigung. Im Verkehrssektor herrscht Stillstand. Ampelanlagen sind ausgefallen, der Bahnverkehr kommt zum Erliegen und im Landkreis Wittenberg muss ein ICE außerplanmäßig anhalten. Der Busverkehr wird am frühen Morgen eingestellt. Auch das Gesundheitssystem ist stark belastet. Das Städtische Klinikum Dessau arbeitet unter Notstrombedingungen, ebenso die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau, deren Kapazitäten zeitlich begrenzt sind. Kliniken im Landkreis Wittenberg berichten von Einschränkungen in der Patientenversorgung, und viele Pflegeeinrichtungen sind nicht erreichbar, was die Lage zusätzlich erschwert. Die Wasserversorgung kann zunächst durch Notstromaggregate sowie geplante Wasserwagen-Einsätze stabilisiert werden, während in der Kläranlage Dessau-Ziebigk Pumpen ausfallen und es zu Geruchsbelästigungen kommt. Die Lebensmittelversorgung ist ebenfalls beeinträchtigt, da Supermärkte geschlossen bleiben. Lediglich das Zentrallager eines großen Lebensmittelhändlers kann durch Notstrom teilfunktionsfähig gehalten werden.

Zusammenarbeit unter erschwerten Bedingungen

Die Übung verlangt den beteiligten Kräften ein Höchstmaß an Improvisation und Entscheidungsstärke ab. Da der Landkreis Wittenberg frühzeitig erkennt, dass die Lage eskaliert, wird dort um 06:00 Uhr der Katastrophenfall festgestellt. Die Integrierte Leitstelle arbeitet mit Dieselaggregaten und verfügt über gesicherte Kommunikationsmittel für mindestens drei Tage. Ab 08:00 Uhr ist der Katastrophenschutzstab aktiv und übernimmt die Koordination aller Maßnahmen, von der Sicherstellung der kritischen Versorgung bis zur Organisation des Rettungsdienstes. Aufgrund des hohen Personalbedarfs verzichtet man zu Beginn darauf, flächendeckend Notfallpunkte für die Bevölkerung einzurichten, obwohl diese im Ernstfall eine entscheidende Rolle spielen würden. Eine der wichtigen offenen Fragen betrifft die Treibstoffversorgung. Ohne Diesel stehen weder Einsatzfahrzeuge noch Notstromaggregate lange zur Verfügung. Ein landesweites Konzept zur Nachversorgung befindet sich in der Erarbeitung, weshalb in der diesjährigen Übung mit vorbereiteten Annahmen gearbeitet wird. Die Problematik unterstreicht einmal mehr, wie zentral die logistische Seite von Krisenszenarien ist und wie verletzlich das System ohne funktionierende Tankstellen und Lieferketten wäre.

Von der Theorie zur Praxis: Lehren aus den Vorjahren

Bereits im vergangenen Jahr fand eine ähnliche Übung statt, deren Erkenntnisse konsequent in die aktuelle Planung eingeflossen sind. Besonders im Bereich der Kommunikation konnten Defizite aus dem Vorjahr reduziert werden, weil zusätzliche Übungen im Umgang mit BOS-Digitalfunk und Satellitentelefonie stattgefunden haben. Neu ist in diesem Jahr die umfassende Einbindung der Stadt Dessau-Roßlau und des Landkreises Wittenberg als aktive untere Katastrophenschutzbehörden. Dadurch wird das Szenario nicht nur vielfältiger, sondern auch realistischer, da die Abläufe des Krisenmanagements in einer anderen Region mit neuen Strukturen und Akteuren erprobt werden können. Neben den externen Prozessen werden auch interne Notfallpläne, darunter der Plan „Stromausfall“ des Landesverwaltungsamtes, berücksichtigt. Fachlich wird zudem analysiert, wie die Bereiche Wasser, Ernährung und Gesundheit miteinander verflochten sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Übung zeigt, dass Krisen selten isoliert auftreten, sondern stets ein Zusammenspiel unterschiedlicher Infrastruktursektoren betreffen.

Bevölkerung informieren – ohne Internet, ohne Strom

Eine der zentralen Erkenntnisse der letzten Blackout-Übungen ist die enorme Bedeutung der Kommunikation mit der Bevölkerung – insbesondere dann, wenn digitale Kanäle ausfallen. Da weder Internet noch Mobilfunk oder Festnetz zur Verfügung stehen, rücken andere Medien in den Vordergrund. Öffentlich-rechtliche Radiosender wie der MDR sind in der Lage, ihren Sendebetrieb mit Notstrom aufrechtzuerhalten und versorgen die Bevölkerung mit wichtigen Hinweisen. Diese Voraussetzung ist jedoch nur nützlich, wenn die Haushalte selbst über batteriebetriebene Radios verfügen, was längst nicht überall der Fall ist. Auch Printmedien gewinnen in einer solchen Lage an Bedeutung. Zeitungen wie die Mitteldeutsche Zeitung oder die Volksstimme können kurzfristig Handzettel mit wichtigen Informationen produzieren, die über lokale Stellen verteilt werden. Zudem wird in der Übung erneut trainiert, wie Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet werden können. Diese sollen im Ernstfall zentrale Orte sein, an denen Menschen Hilfe erhalten, Informationen austauschen und sich über die aktuelle Lage informieren können.

Einsatzlagen im Einsatzszenario

Das Übungsszenario beschränkt sich nicht nur auf den Stromausfall. Um den Druck auf die Einsatzkräfte zu erhöhen und Entscheidungswege realistisch zu simulieren, werden zusätzliche Einsatzlagen eingespielt. Dazu gehört ein Großbrand in einem Krankenhaus sowie mehrere Unfälle, die parallel bewältigt werden müssen. Dadurch wird deutlich, dass Krisen nicht isoliert auftreten und Rettungskräfte oft gleichzeitig an mehreren Fronten gefordert sind. Auch diese Belastungsproben sollen helfen, Prioritäten zu setzen, Ressourcen zu verteilen und die Zusammenarbeit zwischen den Stäben unter Stress zu evaluieren. Die Übung endet offiziell um 18 Uhr, woran sich unmittelbar eine umfassende Auswertung anschließt. Die unteren Katastrophenschutzbehörden des Burgenlandkreises und des Salzlandkreises übernehmen dabei eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit allen Beteiligten analysieren sie den Ablauf, identifizieren Stärken und Schwachstellen und formulieren Empfehlungen für künftige Übungen und reale Einsatzlagen.

Ein Appell, der jeden betrifft

Am Ende der Übung richtet Thomas Pleye einen klaren Appell an die Bevölkerung. „Nicht nur Behörden und Einrichtungen müssen vorbereitet sein. Jede Bürgerin und jeder Bürger können einen Beitrag leisten. Batteriebetriebene Radios, aufgeladene Akkus und ein Vorrat an haltbaren Lebensmitteln sind kleine Maßnahmen mit großer Wirkung im Ernstfall“, erklärt er. Diese Worte verdeutlichen, dass Krisenvorsorge nicht allein Aufgabe der staatlichen Institutionen ist. Gerade bei einem flächendeckenden Stromausfall zählt jede private Vorbereitung, um die ersten Stunden und Tage zu überbrücken, bis staatliche Hilfe organisiert ist.

Die Landeskatastrophenschutzübung „Stromausfall 2025“ zeigt eindrücklich, wie komplex und anfällig moderne Gesellschaften sind, wenn die Stromversorgung großflächig versagt. Gleichzeitig macht sie sichtbar, wie viel in den letzten Jahren bereits verbessert wurde. Die Koordination zwischen den Behörden funktioniert zunehmend reibungslos, Kommunikationswege sind besser abgesichert und Erfahrungen aus früheren Übungen werden konsequent genutzt. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere in der Treibstofflogistik, der Versorgung kritischer Einrichtungen und der Kommunikation mit der Bevölkerung. Die Übung macht deutlich, dass Vorsorge und regelmäßige Übungen unverzichtbar sind, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Sie zeigt aber auch, dass Behörden, Einsatzkräfte und kritische Infrastrukturunternehmen bereit sind, aus jeder Übung zu lernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine resiliente Gesellschaft entsteht nicht über Nacht, sondern durch wiederholtes Training, abgestimmte Zusammenarbeit – und das Bewusstsein, dass jeder einzelne Teil dieses Systems ist.

Kommt dann wieder der berittene Bote?

(Selbst die Tankstellen für Autos funktionieren ja nicht mehr)

Nein. Leute wie Du werden Melder.

Die meisten Fahrräder fahren ohne Strom. Viele produzieren sogar welchen dabei.

fehlender Sprit ist da noch unser kleinstes Problem

Dann funktioniert so vieles andere auch nicht mehr! Kein Telefon, kein Internet, kein Mobilnetz… nichts. Nur das Kurbelradio, was hoffentlich jeder hat 🙂 Den großen Aufschrei gibt es ja schon, wenn für 2 Stunden der Strom in Neustadt ausfällt, incl. Ampeln.

@Radlertrinker Ja, ein Problem erfasst

Allerdings:

Die meisten Kreise verfügten über eine oder mehrere Netzunabhängige Tankanlagen

Und dann kommt der Kradmelder, ja

Naja..beritten nicht, aber ein Meldersystem über Motorad/KfZ würde man brauchen. Oder eben die Möglichkeiten von Richtfunk durch die Bundeswehr einbinden. Einzelne Tankstellen muss man eben doch mit Notstrom versorgen, um Feuerwehr, RTW, Polizei, THW etc zu betanken. Genau solche Übungen sind ja dafür da, mögliche Lücken und Probleme aufzuzeigen. Z.B welche Krankenhäuser können wie lange mit Notstrom laufen, habe ich genug Notfallgeneratoren, wie kann ich Altenheime absichern etc. ,

Ich halte das Szenario für unrealistisch, da es in LSA jede Menge Photovoltaikanlagen gibt, die tagsüber Strom erzeugen.

Ich hoffe aus der Übung wird kein Ernstfall und das noch im kalten Winter. In der analogen Welt kein größeres Problem gewesen.

Ist das Szenario irgendwie realistisch? Gabs sowas schonmal?

Herrlich, Alarmübung auf dem Amt. Habt ihr proforma schon fünf LKW-Ladungen Formulare ausgedruckt? Natürlich mit Durchschlag.