Stimmen gegen das Vergessen, Zeichen gegen den Hass: Gedenkveranstaltung zur Bücherverbrennung auf dem Uniplatz in Halle (Saale) vom 12.5.1933

Es war ein sonniger Nachmittag auf dem Halleschen Universitätsplatz – und doch lag eine spürbare Schwere in der Luft. Die Plätze neben dem Heine-Denkmal füllten sich mit Zuhörer:innen, viele blieben stehen. Was hier stattfand, war keine gewöhnliche Feierlichkeit, kein historischer Pflichttermin. Es war eine Gedenkveranstaltung, deren Bedeutung weit über das Erinnern hinausreichte. Denn am 12. Mai 1933, genau an diesem Ort, wurden Bücher verbrannt. Und mit ihnen: Stimmen, Gedanken, Menschenbilder.

92 Jahre später kehren ihre Worte zurück – getragen von Studierenden, Historiker:innen, Antifaschist:innen, Jugendlichen. Und mit ihnen der Aufruf: „Nie wieder ist jetzt.“

Halle war keine Ausnahme – sondern Vorreiter im Ungeist

Die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen im Frühjahr 1933 markieren einen frühen, aber symbolisch hochbedeutenden Schritt in die Diktatur. Im gesamten Reich gingen auf den zentralen Plätzen der Städte die Werke missliebiger Autor:innen in Flammen auf – organisiert von der Deutschen Studentenschaft, unterstützt von Hochschulen, Burschenschaften, Stadtverwaltungen.

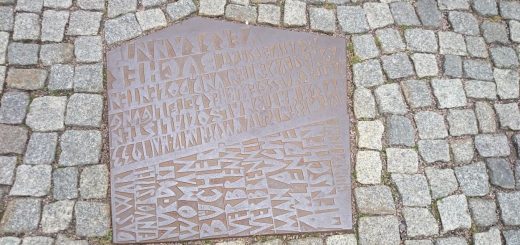

Auch Halle (Saale) war Teil dieser Inszenierung – und dabei besonders eifrig. Am 12. Mai 1933 errichteten Hallenser Studenten mitten auf dem Universitätsplatz einen Scheiterhaufen, auf dem Dutzende Bücher verbrannten. Doch während sich andere Städte auf die offizielle „Schwarze Liste“ des NS-Regimes beschränkten, ging man in Halle weiter. Ein eigens erstellter „Hallescher Generalindex“ ergänzte die Reichsliste um weitere 140 Autorinnen und Autoren. Es war ein Akt des vorauseilenden Gehorsams – und zugleich ein Ausdruck der ideologischen Radikalisierung auch in der akademischen Mitte.

Darunter fanden sich Namen wie Heinrich Heine, Erich Kästner, Carl Zuckmayer, Albert Einstein, Frank Wedekind, Felix Hollaender – Menschen, die für kritisches Denken, Wissenschaft, Kunst und Humanismus standen. Viele ihrer Werke sind heute Schullektüre. Damals galten sie als „undeutsch“.

Täter aus der Mitte: Wenn Intelligenz zur Komplizin wird

Prof. Dr. Theo Jung vom Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität erinnerte in seiner Rede daran, dass es nicht die „Randgruppen“ waren, die diese Taten begingen. Es waren die Mitte, die Intellektuellen, die Eliten. Und es war die breite Masse, die mitlief oder schwieg. Die Geschichte habe gezeigt, dass autoritäre Bewegungen oft nicht trotz, sondern durch die Zustimmung von Teilen der akademischen und bürgerlichen Gesellschaft an Stärke gewinnen.

Jung erinnerte daran, dass wenige Monate nach der Bücherverbrennung die damalige Friedrichsuniversität in Martin-Luther-Universität umbenannt wurde – ausgerechnet benannt nach einem Theologen, der durch seine antijüdischen Schriften bis heute umstritten ist. Diese symbolische Umbenennung markiert den Schulterschluss zwischen Universität und Nationalsozialismus.

Der Historiker mahnte eindringlich, dass das Schweigen der Mehrheit kein Ausdruck von Neutralität, sondern ein Akt der Passivität gewesen sei, der die Täter bestärkte. Die Geschichte wiederhole sich nicht, aber sie reime sich. Wer heute wegsieht, mache sich erneut mitschuldig.

Von der Antike bis Harry Potter: Die Tradition des Bücherverbrennens

Jung stellte die Bücherverbrennung in einen größeren historischen Zusammenhang: Schon in der Antike wurden Bibliotheken zerstört, im Mittelalter ketzerische Schriften verbrannt, Martin Luther selbst warf die päpstliche Bulle ins Feuer. Doch die Praxis des Verbrennens als Akt politischer Säuberung sei bis in die Gegenwart präsent:

2016 wurde in Rostock ein Koran verbrannt, 2018 eine Bibel in Indien. 2022 inszenierte ein Pastor in Tennessee die Verbrennung angeblich „okkulter“ Bücher – darunter Harry Potter. In Kanada vernichtete man Kinderbücher, weil sie angeblich stereotype Darstellungen enthielten – betroffen war auch Asterix und die Indianer.

„Der Scheiterhaufen ist kein Symbol der Vergangenheit. Er ist das Werkzeug derer, die keinen Widerspruch dulden“, sagte Jung. „Er steht für den Bruch mit der Idee des Diskurses, für die Absage an Pluralität.“

„Wir erinnern nicht aus Pflicht – wir erinnern aus Notwendigkeit“

Es waren Menschen aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, die die Taten damals begangen haben, erinnerte Ferdinand Kirchfeld vom Studierendenrat (Stura). Einziges Verbrechen der Autorinnen und Autoren sei gewesen, frei zu denken und zu hinterfragen. „Ihre Worte passten nicht in das menschenverachtende Weltbild der Nationalsozialisten.“ Doch die Taten seien mehr gewesen als ein Angriff auf Papier: „Sie waren ein Angriff auf den Geist, auf die Freiheit, auf das Fundament der offenen und demokratischen Gesellschaft.“

Dass an der Verbrennung ausgerechnet Studierende und Hochschulmitarbeitende beteiligt waren, zeige den Makel in der Geschichte der deutschen Universitäten. „Die Orte, die eigentlich dem freien und kritischen Denken gewidmet sein sollten, machten sich zum Werkzeug der Intoleranz. Gerade deshalb tragen wir heute eine besondere Verantwortung.“

Denn auch heute erlebe man Bedrohungen von Autor:innen und Journalist:innen. „Wir sehen, wie rechte Ideologien wieder salonfähig werden, wie sich Menschenverachtung und Wissenschaftsfeindlichkeit unter dem Deckmantel vermeintlicher Meinungsfreiheit verstecken. Wie die Idee einer offenen und solidarischen Gesellschaft angegriffen wird – auch an Hochschulen, auch in unserer Stadt.“

Deshalb sage man bewusst: „Wir erinnern nicht, weil es unsere Pflicht ist. Wir erinnern, weil es notwendig ist. Weil es heute mehr denn je darauf ankommt, wofür wir einstehen.“ Erinnerung sei nicht rückwärtsgewandt, sondern ein Versprechen an jene, die damals ausgegrenzt und zum Schweigen gebracht wurden – und „ein Versprechen an die, die heute auf unsere Stimmen zählen“, so Kirchfeld.

Als Stura trage man dieses Versprechen weiter – mit Haltung und mit Widerstand, wo er nötig ist. Man sei bereit, die Stimme zu erheben, auch wenn es unbequem werde. Es gelte, rechten Ideologien und Parteien keine Bühne zu bieten.

Halle gegen Rechts: „Wer schweigt, stimmt zu“

Die eindringlichste Mahnung des Nachmittags kam von Katharina Hindelang, Vertreterin der Initiative Halle gegen Rechts. Ihre Worte trafen direkt ins Herz der Gedenkveranstaltung – und zielten zugleich mitten in die politische Gegenwart.

„Die Bücherverbrennung auf diesem Platz war kein isoliertes Ereignis, kein entfesselter Mob von außen. Es waren Studenten, es waren Professoren, es waren Hallenserinnen und Hallenser“, rief Hindelang ins Mikrofon. „Sie alle warfen hier Bücher ins Feuer – und sie taten es, um dem Nationalsozialismus zum Erfolg zu verhelfen.“

Hindelang erinnerte eindrücklich daran, dass es nicht nur die Täter waren, die Verantwortung tragen. Sondern auch die Zuschauer:innen. „Die Bücherverbrennung fand unter Applaus statt – und unter dem Schweigen Tausender“, sagte sie. „Und dieses Schweigen war nicht neutral. Es war Zustimmung. Es war Duldung.“

Die Bücherverbrennung, so Hindelang, sei nur ein erster Schritt gewesen: „Sie war der Auftakt zu etwas viel Größerem – zu Vertreibung, zu Deportation, zu industriellem Massenmord.“ Dass man diesen Zusammenhang heute immer noch klar aussprechen müsse, sei bezeichnend. „Den tausenden Tätern in allen Städten hätte das Handwerk gelegt werden können. Doch die Mehrheit der Deutschen machte mit. Und wer nicht zustimmte, sah weg. Solidarität mit den Verfolgten war die Ausnahme.“

Doch Hindelang beließ es nicht bei der historischen Mahnung. Sie spannte den Bogen zur politischen Realität des Jahres 2025. „Auch heute sind Antisemitismus, völkisches Denken und nationalsozialistische Haltungen nicht verschwunden. Auch nicht unter Intellektuellen, Studierenden, Lehrenden.“

Gerade jetzt, in Zeiten zunehmender rechter Kampagnen und wachsender Erfolge der AfD, sei entschlossener Widerspruch nötig. Sie kritisierte die Reaktion politischer Akteure, die sich erneut – wie in den 1990er Jahren – von rechter Rhetorik treiben lassen: „Das wird den Rechten nicht das Wasser abgraben, sondern sie stärken. Diejenigen, die sie zu Feinden erklären, werden geschwächt.“

Hindelang nannte die Dinge beim Namen: „Die AfD ist eine rechtsextreme und in Teilen faschistische Partei. Ihr Ziel ist ein völkisches Deutschland. Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen – politische Gegner:innen, Nichtdeutsche, Menschen, die anders sind –, sollen vertrieben oder vernichtet werden.“

Mit Nachdruck erklärte sie: „Es ist kaum möglich, die Bezüge zur Aktion ‚Wider dem undeutschen Geist‘ nicht zu erkennen.“ Die Losung „Nie wieder ist jetzt“ sei deshalb keine Floskel, sondern eine historische Erkenntnis: „Die Gräueltaten der Nazis waren nur möglich, weil die Mehrheit der Bevölkerung schwieg – oder mitmachte. Heute dürfen wir weder schweigen noch wegsehen.“

Friedrich Wolf: Verfemt, verbannt – und doch zurückgekehrt

Gisela Döring von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Sachsen-Anhalt (VVN-BdA) widmete ihre Rede einem Mann, der wie kaum ein anderer für humanistische Überzeugung gegen den Faschismus stand: Friedrich Wolf – Schriftsteller, Arzt, Antifaschist, Humanist.

Auch sein Name stand 1933 auf dem Halleschen Generalindex. Seine Werke, seine Stimme, seine Ideen wurden gelöscht – und sein Leben aus dem Land gedrängt. Döring erinnerte daran, dass Wolf sich früh für soziale Gerechtigkeit und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen einsetzte – besonders für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. „Dafür erntete er Hass von konservativen und religiösen Kreisen. Er wurde verhaftet. Und von den Nazis später ausgebürgert“, so Döring.

Trotz alledem kehrte Friedrich Wolf nach 1945 zurück – als einer der ersten deutschen Autoren, die ins vom Faschismus verwüstete Deutschland zurückkamen. „Er hat viel dafür getan, das geistige und kulturelle Leben für die Menschen in Gang zu setzen“, sagte Döring. Viele kennen noch heute seine Erzählung Weihnachtsgans Auguste, besonders in Ostdeutschland ein beliebtes Kinderbuch. Doch Wolf war mehr als ein Autor für Kinder – er war ein aufrechter Intellektueller, der nie geschwiegen hat.

Döring würdigte insbesondere Wolfs Theaterstück Professor Mamlock, das den zunehmenden Antisemitismus in der Ärzteschaft der Weimarer Republik schildert – und den Zusammenbruch eines jüdischen Intellektuellen. „Dieses Werk hat nichts von seiner Aktualität verloren. Wieder hebt der Faschismus sein Haupt. Wieder will er sein Terrorregime errichten. Wieder sollen Menschen deportiert, unterdrückt, vernichtet werden.“

Dörings Appell war unmissverständlich: „Es kann nur eines geben: AfD-Verbot jetzt. Wir müssen gemeinsam stark bleiben im Kampf gegen die Faschisten. Nur so können wir das Vermächtnis derer erfüllen, die einst verbrannt, verbannt und verfolgt wurden.“

Die Kraft der Worte – zurück auf dem Platz, auf dem sie einst vernichtet wurden

Zum Abschluss der Veranstaltung lasen Schüler:innen des Georg-Cantor-Gymnasiums ausgewählte Texte der damals verbrannten Autor:innen. Die jungen Stimmen trugen Auszüge von Heine, Tucholsky, Kästner und anderen vor – Werke, die 1933 im Feuer aufgingen und nun mit neuer Kraft zurückkehrten. Der symbolische Ort, der einst für Vernichtung von Geist stand, wurde für einen Moment zum Raum der Rückgabe, der Wiederaneignung.

Über allem stand Heinrich Heines prophetischer Satz aus dem Jahr 1821:„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“

Erinnerung ist Haltung – und Auftrag

Die Gedenkveranstaltung auf dem Universitätsplatz von Halle war keine rückwärtsgewandte Nostalgie, keine bloße Ehrenbekundung. Sie war eine politische Mahnung, ein historischer Spiegel, eine akute Warnung.

Ob aus der Mitte der Gesellschaft oder aus der Zivilgesellschaft heraus: Die Stimmen auf dem Uniplatz riefen dazu auf, heute aufzustehen, wo Worte wieder zu Waffen werden, wo Kultur als Bedrohung gilt, wo Vielfalt zur Provokation gemacht wird.

„Nie wieder ist jetzt.“

Und dieses Jetzt braucht Mut, Widerstand – und eine laute Stimme gegen das Schweigen.

Eine gute Veranstaltung…..mit erkennbar vielen Parallelen zur heutigen Demokratielage.

Nämlich?

Das ist richtig, Deshalb müssen die Afder verboten werden, bevor sie dieses Mal entscheidenden Einfluss bekommen können.

Mit Verbieten hat es damals angefangen. Was hat die AfD mit Bücherverbrennungen und -verboten zu tun? Verbieten ist der Anfang vom Ende einer Demokratie.

Wie 1933 als die NSDAP verbot… hey Moment mal!

Ich korrigiere Dich gern: Die _Aufhebung_ des Verbots der NSdAP 1925 war der Anfang vom Ende der Demokratie.

Nicht verbieten. Konsequent ist: Verbrennen!

„Undeutsch“ ist vor allem ein Doppelpunkt mitten im Wort. 🙄

Da haste recht. Toleranz ist undeutsch, genau wie die Akzeptanz der Weiterentwicklung einer Gesellschaft.

Deutsch ist ningeln und nölen, jammern und meckern. Ein immer weiter so und am besten wieder weit zurück.

Mit Teilen unserer Gesellschaft sind eine neue Bücherverbrennung – heute wohl eher in irgendeiner digitalen Form – bis hin zum Holocaust ( siehe Aussagen einzelner AfD-Mitglieder) die Geschehnisse der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts problemlos wieder möglich. Total deutsch eben.

Ningeln und Nölen, Jammern und Meckern gehören zum Standardrepertoire der „progressiven Linken“. Aber was verstehst du unter einer digitalen Form von Bücherverbrennung und wie unterscheidet sich diese vom beliebten „Deplatforming“?

Weil?

Sagi, zum Arzt. Der kann deine sinnfreien Fragen beantworten!

Amen.

Die sogenannte Intelligenz schweigt auch heute wieder , oder läuft im Gleichschritt mit den jetzigen Kriegstreibern mit.

Dafür sabbelst du unentwegt.

Und sowas wie eine Uniform hast du ja auch. 🙂

Du verbrennst gerade die Meinung anderer.

Richte einen Gedenktag ein, Sagi !

Ich wiederhole mich gern, Robertchen: Mit der „sogenannten Intelligenz“ bist Du noch nie in Berührung gekommen.

Hindelang soll sich um ihren eigenen Mist kümmern.

Warum?

Wenn Bücherverbrennungen, Verfolgung, Folter und millionenfache Morde gutgeheißen werden, zeigt, wie Recht die Redner*innen, hier gerade auch Frau Döring oder Frau Hindelang von Halle gegen Rechts haben und wie es um unsere Gesellschaft bestellt ist. Viel zeit bleibt nicht. Darum: politische und gesellschaftliche Bildung sind wichtiger denn je.

Orthografische Bildung dto.! Ich zitiere und zittere zugleich: “Viel zeit bleibt nicht.” Zeit ist ein Substantiv und wird groß geschrieben!

Was hat die AfD damit gemein? Weder hat die AfD Bücher verbrannt, noch verboten. Auch in der DDR waren nicht alle Bücher erlaubt. Die Zensur und „Entfernen“ bzw. Umschreiben von jetzt verbotenen Worten aus Büchern ist aktuell. Erziehung zur woke-grün-linken Sprache im Gange. Wie in der Architektur hat auch die Sprache in jeder Gesellschaftsepoche Änderungen mit sich gebracht. Daraus wieder mal Hass und Hetze gegen eine Volkspartei zu konstruieren – erbärmlich.